本文

設楽ダム現道・付け替え道路の見どころ~県道33号瀬戸設楽線・2025初夏~

設楽ダム建設事業に伴い、国道は257号線が2.7km、県道は3つの路線計12.3kmが水没します。

そのため現在付け替え道路(水没しない新しい道路)の工事が進められており、現道からはやがて水没する風景や新しくできる道路を眺めることができます。

今回は県道33号瀬戸設楽線の水没区間の現道を設楽町田口側から辿り、見える景色を紹介します。

※一部区間は工事用道路となっており、一般の立ち入りができません。

写真は2025年4月から8月にかけて撮影しています。

瀬戸設楽線の設楽側起点は、設楽警察署の手前を左折した場所です。

住宅街を抜けるとすぐに細い山道となり、少し下るとダムの常時満水位を示すラインが見えてきました。

道は急カーブを繰り返し、鹿島川を横目に下っていきます。

かつてこの坂を下り切ったところには旧豊橋鉄道田口線の終着駅、三河田口駅がありました。

地形が急峻なため、鉄道は田口まで登らず、豊川沿いの僅かな平地を終着駅としたのです。

この道は駅と田口の中心部を結ぶ道で、電車の時間に合わせてバスが往来していたそうです。

木々の隙間から、巨大な橋が見えてきました。

これは付け替え県道瀬戸設楽線の新松戸橋で、ダム湖を横断する橋になります。

坂を下り切ると、豊田・足助方面を示す看板が見えてきました。

道は豊川に沿って谷を進みます。

この付近は旧三河田口駅から更に先へと延びていた森林鉄道の線路跡地です。

道は田口から一緒に下りてきた鹿島川を渡ります。

田口からは約100mの高低差がありますが、道は1500mかけて降りるのに対し、鹿島川は600mで下ります。

その様子はほとんど滝です。

左手にダムの工事用道路が見えてきました。

この付近は工事用車両が多く行きかうため、一般道路とは交通を分離して工事を行っています。

写真右側の瀬戸設楽線も、立体交差させるために線形が変わっています。

立体交差を渡ると左手に見えるのが松戸橋です。

この橋を渡り、豊川の右岸を登ると松戸地区に着きます。

松戸橋から見た豊川の上流方向の様子です。

写真左側が大名倉方面からの本流、右側が八橋方面からの境川です。

瀬戸設楽線はこの先本流に沿って大名倉方面へと進みます。

通行止めの看板が見えてきました。

この先の瀬戸設楽線は大名倉までの約2kmの間、工事用道路となっているため、

一般の立ち入りができず、徒歩でも入ることができません。

今回は特別に、取材のため入らせていただきました。

現在の様子を写真でご覧ください。

※瀬戸設楽線の通行止め区間を迂回しこの先へ進むには、国道257号川向地内から町道川向大名倉線を進みます。

大型ダンプがひっきりなしにやってきます。

この日はダム堤体を造る工事で発生した掘削土を、この先にある残土置き場へと運搬する作業が盛んでした。

道は豊川に沿って進んでいきます。

道はダンプ同士がすれ違えるよう、一部拡幅されており、作業員を配置した待避所も設けられています。

少し進むと広大な残土置き場に到着しました。この場所は採石場があった場所です。

現在およそ36000平方メートルの面積があり、東京ドームで例えると約4分の3の広さにあたります。

残土置き場を横目に、瀬戸設楽線はもとの幅員に戻り森の中へと入っていきます。

白い散水車が入っていった場所が瀬戸設楽線です。

この付近唯一のトンネル、大名倉トンネルが見えてきました。

トンネルは狭く、すれ違いできないため迂回する作業道も設けられています。

道から見える豊川の様子です。

周りの平地からは低いところを流れています。

さて、大名倉トンネルの坑口付近をよく見ると、直径1メートルほどの別のトンネルがあります。

これは、下流側の坑口から50mほど先にあった大名倉発電所に水を送るための導水路の跡です。

上流部で川から取水し、川との高低差が十分にできたこの付近で、落差を利用して水車を回したのです。

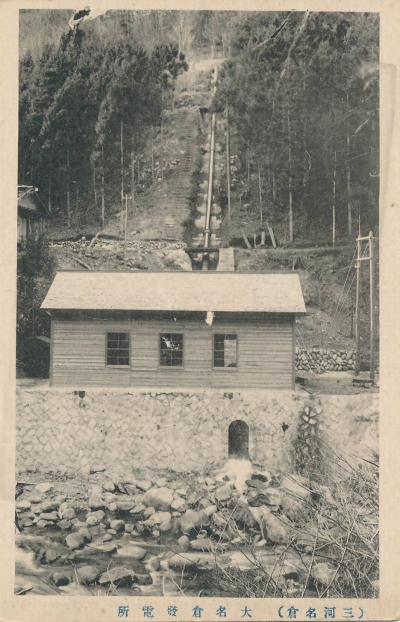

『(三河名倉)大名倉発電所 』 提供:奥三河郷土館

大名倉発電所は1917年に北設楽郡最大の発電所として送電を開始し、

設楽町の田口・大名倉・松戸地区に初めて電灯を灯しました。

1948年に火災で焼失するまで、この地域の暮らしを支えました。

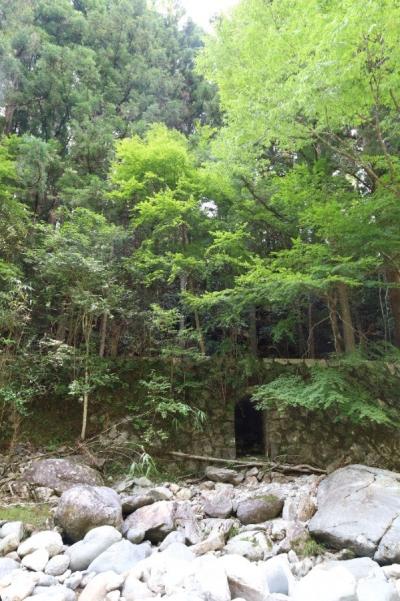

豊川から同じ地点から見た現在の様子です。

排水用の水門が変わらず残っていることが確認できます。

また、導水管が設置されていた跡や、

発電用水車の軸が差し込まれていた穴、

少し上流に残る取水口の遺構も残っています。

クリーンエネルギーとして昨今注目が高まっている水力発電ですが、その歴史の長さを感じさせますね。

再び瀬戸設楽線を大名倉トンネルから上流へと進みます。

道沿いに現れた石積みは、またも導水路跡です。

この導水路は豊川から田んぼへと水を送る用水の導水路でした。

(発電所への導水路は大半が木製だったため、現存しません)

右手側に山の頂部の法面を工事している様子が見えてきました。

これは、この山から設楽ダムの堤体の材料となるコンクリートの材料を取る際に、山が崩れないよう行う準備工事です。

コンクリートはセメントと骨材(砂、砂利)、水から作られますが、

ダム工事では使用する量が多いため、材料を現地調達し、その場で作ることが主流です。

この山は骨材の採石場となっており、一般的にダム工事では原石山と呼ばれます。

今度は左手、豊川の流れの向こうに新しいトンネルと法面が見えてきました。

これは今通行している瀬戸設楽線の付け替え道路です。

付け替え道路は水没しない高さに作られているため、水没するこの場所からはかなり高い位置にあるように見えます。

更に進みます。

この付近は木々が伐採されておらず、通行止めになる以前の雰囲気を残しています。

木々はダム湖に水が溜まる前に伐採される予定です。

川へ降りると、先ほど紹介した田んぼへの導水路の取水口が見つかりました。

このコンクリート堰の間に板を挟み、水をせき止めて送っていたと考えられます。

通行止め区間の終わりを示すポールが見えてきました。

この先は2025年9月現在、一般通行が可能です。

景色が開け、大名倉地区の中心部だった地区に入っていきます。

大名倉地区は設楽ダム事業に伴い22世帯全戸が移転され、平成25年に閉区式が行われました。

写真左側は現在更地ですが、かつては大名倉地区の集会場、大名倉公会堂がありました。

瀬戸設楽線沿いの高台から、大名倉地区を望む様子です。

手前を豊川が流れており、2つの橋が架かっています。

左側が一般通行が可能な大名倉橋、右側は工事用道路です。

また、写真上側の法面工事がなされた付近は付替瀬戸設楽線の整備が進んでいる場所で、

付近には大名倉公園が整備される予定です。

この付近は東海自然歩道にもなっており、2025年9月現在では将来ダム湖となるエリアの一部を歩くことができます。

瀬戸設楽線を豊田方面に進むと、付替瀬戸設楽線の橋台が見えてきました。

この少し先で現道と合流します。

この先を進むと、人気湧き水スポットや(下記記事をご覧ください)ブナの原生林の中を散策できるきららの森などがあります。

https://www.pref.aichi.jp/site/toyogawabiyori/toyogawagenryu.html

ご覧いただきありがとうございました。

これら水没区間からの景色は、今しか見られないものばかりです。

ぜひ設楽町とこの道にお越しになって、事業にご協力いただいている地域の方々に思いをはせながら、設楽ダムのスケールの大きさを感じていただければと思います。

また、新しくできる瀬戸設楽線の付替道路は、設楽警察署の1.5kmほど南で国道257号から分かれ、

5つのトンネルと6つの橋によりほぼ直線で大名倉とを結ぶ形状になります。

現時点でその様子を見られる場所は少ないですが、設楽ダム見晴展望台からは新松戸橋の様子を見ることができます。

こちらも併せてご覧になってください。